2025/3/24 COLUMN

パッシブデザインとは?

~省エネで快適な住まいづくりの第一歩~

「夏は涼しく、冬は暖かい家に住みたい」——多くの人がそう願うはずです。

その快適さを、エアコンや暖房に頼らず実現する方法があるとしたら、興味はありませんか?

地球温暖化やエネルギー資源の枯渇が叫ばれる現代、

建築にも「省エネ」や「環境配慮」が強く求められています。

自然の力を活かして快適な住環境を実現する、それが「パッシブデザイン」です!

今回はそんなパッシブデザインや省エネについて簡単に解説します。

パッシブデザインの定義として、太陽の光や熱、風といった建物の周りにある自然エネルギーを最大限に活用・調節し、

エアコンや暖房などの機械にできるだけ頼らず、快適で省エネな住まいをつくる考え方とその設計方法です。

パッシブデザインには5つの項目があります。

① 保温(断熱・気密)

・住宅の断熱性が高い状態であることが、パッシブデザインの効果を最大限発揮するための重要な要素です。

②日射熱利用暖房

・冬季に太陽の熱を取り込み室内を暖房するために必要な要素です。

窓から室内に太陽の暖かい熱を取り込み、室内を暖める「自然の暖房」になります。

③ 日射遮蔽

・太陽熱は冬には有効ですが、夏は邪魔になるので、庇や外付けブラインドなど効果の高い付属部材で遮ったり、熱を外に逃がしたりする必要があります。

④ 自然風利用(通風)

・中間期に重要で、風を通すことによる排熱、そして風が体に当たることによってもたらされる涼しさ利用します。

⑤ 昼光利用

・太陽の光を室内に取り入れることで室内を明るくし、無駄な照明器具の使用を抑えるために重要な要素です。

強引な冷暖房は快適ではありませんし、光熱費も増えます。

冷暖房や人工照明に頼らず、自然の力と少しのエネルギーで「冬暖かく、夏涼しく、明るい住まい」が実現します。

<haconiwa-house 各種イベントに関してはこちら>

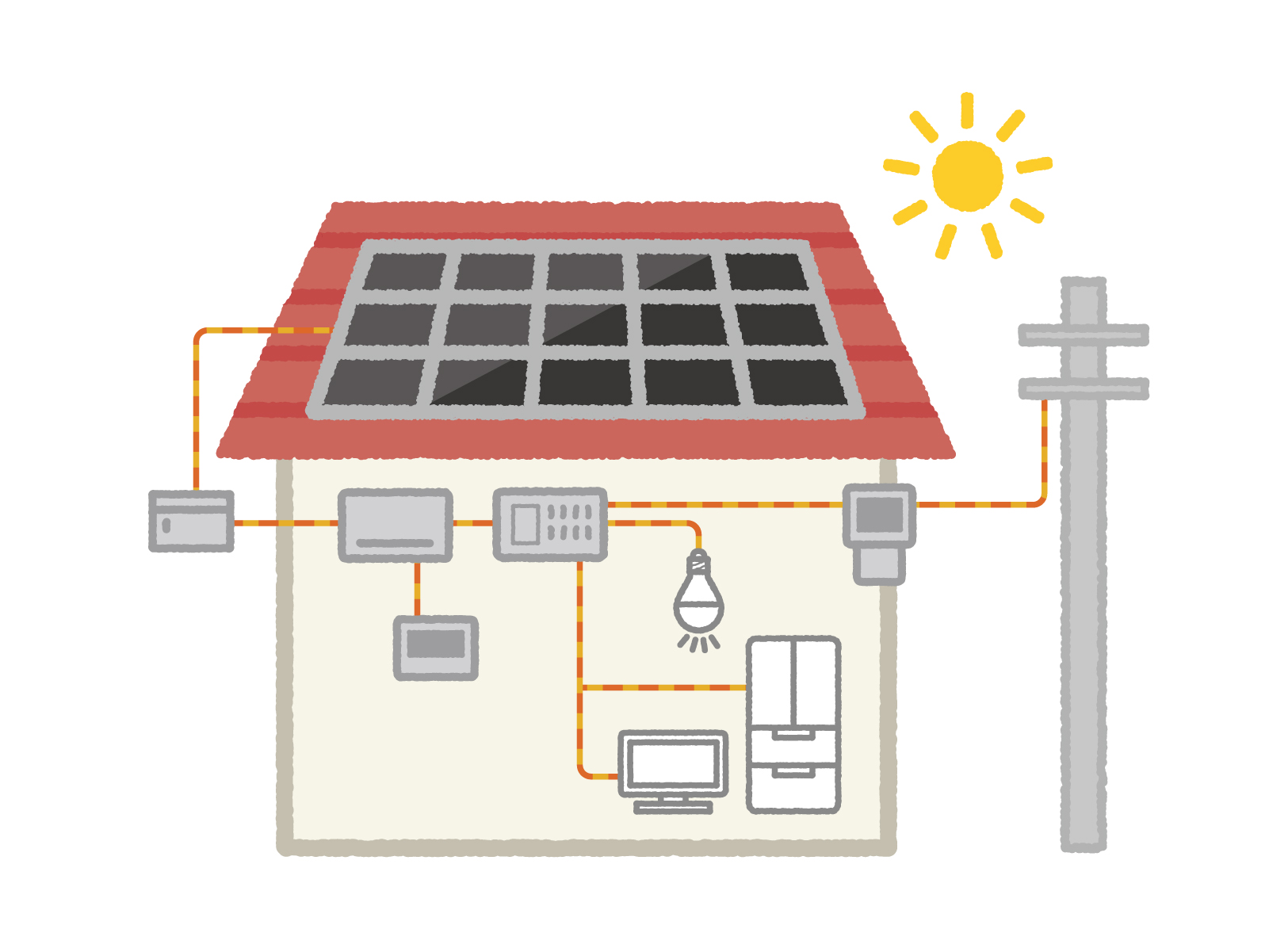

パッシブデザインや省エネ住宅に取り組む中で、太陽光発電や高性能機器について考えてみましょう!

まず、太陽光発電はエネルギーを“使わない”工夫(省エネ)ではなく、“つくる”技術(創エネ)です。

家庭で使う電気を自家発電することで、外部からのエネルギー購入を減らせます。

たしかに電気代は下がるけど、「使う量そのもの」が減るわけではないので、本質的には“省エネ”とはちょっと違います。

では高性能機器はどうでしょう?断熱性能の高いエアコン、エコキュート、高効率給湯器などは、少ないエネルギーで効率よく働くという点で、省エネ効果はあります。

ただしポイントはここ:

・機器自体は省エネでも、使いすぎれば結局エネルギー消費は多くなる

・高性能になるほど設置時の製造エネルギーやコストも高くなる場合がある

つまり、「高性能だから省エネ」とは一概に言えないんですね。

本当の省エネは、できるだけエネルギーを使わなくても快適に暮らせる仕組みづくり。

パッシブデザインのように、建物の工夫で快適性を確保できれば、そもそも機器をたくさん使わなくて済みます。

本質的な省エネは、「そもそも使うエネルギーの量を減らす工夫(パッシブデザイン)」とセットで考えることが大切です。

「太陽光発電や高性能機器」と「パッシブデザイン」はどちらも“省エネ”や“快適な暮らし”を目指す点では共通していますが、そのアプローチに違いがあります。

太陽光発電や高性能な空調・断熱設備などは、「アクティブデザイン」と呼ばれる能動的な省エネ手法です。

機械や設備を使ってエネルギーを「作る」「調整する」ことを目的としています。

一方、パッシブデザインは、自然の力を「活かす」ことに重きを置いた設計手法で、建物そのものの工夫(配置、窓の位置、断熱、日射遮蔽など)によって快適さを得ようとします。

この2つは対立するのではなく、補い合う関係です。

例えば:

パッシブデザインでエネルギー消費を抑える

そのうえで足りない分を太陽光発電などでまかなう

というように、パッシブで「使うエネルギーを減らし」、アクティブで「エネルギーをつくる」というバランスが、これからの住まいづくりには理想的です。

パッシブデザインは、自然のエネルギーを最大限活用し機会に頼ることなく快適に暮らすことができ省エネにもつながります。

アクティブデザインについても、住宅の設備(冷暖房等)によって快適に暮らすための手法となりますが設備を使用する以上、自然エネルギーを最大限活用したパッシブデザイン住宅にはエネルギー消費量の点において劣ってしまいます。

パッシブデザイン住宅にも、設備を使用することは避けられません。

しかし、自然エネルギーを最大限活用することでその設備使用によるエネルギー使用量を最小限に抑えるつつ快適に暮らすことができます。

サスティナブル住宅は、環境に優しく、ランニングコストが低いだけでなく、資産価値の維持にも貢献するため、今後の住宅市場ではますます重要になっていくでしょう。